얼마 전에 서울에 볼 일이 있어서 갔다가 아들의 얼굴이나 보고 오려고 전화를 했다. 아들은 마침 내가 있던 곳 가까이에 있다면서 경복궁 앞에서 만나자고 했다. 전화를 끊고 10분도 채 안 돼 아들이 만면에 웃음을 띠고 내 쪽으로 걸어오는 게 보였다. 서울생활에 익숙해지는지, 한결 여유가 있어 보여 좋은데, 아들이 성큼 성큼 걸어와 내 팔에 제 팔을 끼고는 큰길 쪽으로 갔다. 안하던 짓이었지만 친밀감의 표시려니, 그대로 끌려가는데 키가 작은 내가 매달려 가는 꼴이어서 누가 보더라도 참 우습겠다 싶었다. 아들과 도착한 곳은 인왕산이 환이 바라다 보이는 모 신문사 건물 앞이었다.

'아빠! 저 산 좀 봐! 인왕제색도와 똑 같지?' 햇빛을 받아 하얗게 빛나는 인왕산을 보며 아들아이가 내게 말했다. 답을 들으려는 것 같지는 않았다. 그냥 제 느낌을 말하고 있을 뿐인 것 같았다. 그러나 나는 그때 감전이라도 된 듯 아무 말을 할 수가 없었다. 아니 감전이 되었었다고 말하는 게 옳겠다. 수없이 읽고 보고 말하면서도 알지 못했던 그 인왕제색도의 정수를 아들이 한마디로 요약해 입으로 흘려보내고 있었다. 그림을 박물관에 있는 한 장의 그림으로만 이해했었는데, 그것을 설명하면서 밥을 먹고 산 내 가슴속에나 그것이 존재하는 줄만 알고 있었는데, 오늘도 살아서 아들의 가슴 속에도 존재한다니, 엄연히 살아있는 현재라니! 감개가 무량하였다. 이런 걸 두고 교감이라고 한다면 나는 아들과 뜨거운 교감을 하고 있었다. 여태까지 한 번도 해보지도, 맛보지도 못한 강렬하고도 깊은 합일의 기쁨을 아들과 누리고 있었다. 몇 백 년 시간의 두께를 뛰어 넘어 아들과 내가 같은 느낌으로 하나의 대상을 바라보고 있었다.

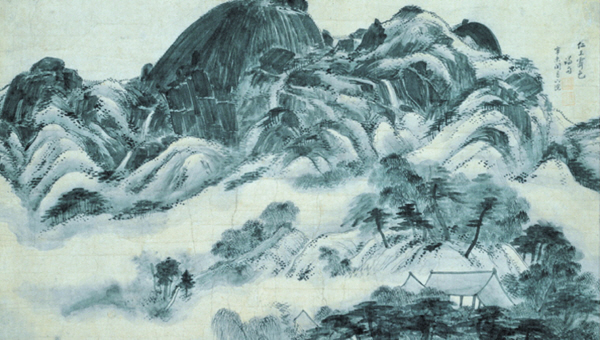

아닌 게 아니라 인왕산은 그림 속 모습 그대로 거기 있었다. 아들의 그 소리를 들은 때문인지 산을 바라보고 있노라니 실제인지 그림인지 분간이 안 되면서 그림의 이미지가 엄청난 크기로 확대되어 시야를 막고 서 있었다. 파노라마처럼 펼쳐진 그림은 그 장대한 크기로 숨을 멎게 할 것 같았다. 실재보다 더 실감나게 본질을 담은 것, 그것이 정선의 <인왕제색도> 였다.

<인왕제색도>를 그릴 당시 정선의 나이는 76세. 그 보다 다섯 살이 많은 평생의 지기 사천 이병연이 노환으로 사선을 넘나들고 있었다. 정선은 평생 벗의 임종을 지키면서 조용히 인왕산이 바라보이는 곳에 올랐다. 큰 붓에 먹을 찍어 힘차게 내려 그었다. 폭포도 그리고 빠르게 흘러가는 구름도 그려 넣었다. 그리고 마지막으로 그의 벗이 누워있는 집 한 채도 그려 넣었다. 임종을 앞둔 벗이 바로 그의 집이라는 듯.