밤부터 내리기 시작한 눈은 하루 종일 얼굴을 간지럽히며 눈발을 흩날린다. 길 위에 있는 모든 사람들이 점퍼 모자를 뒤집어쓰고 몸을 잔뜩 웅크린 채 오종종 걷고 있다. 눈에 보이는 모든 것들이 부연 안개 속에 하얗게 뒤덮여 있다. 겨울이 깊어가고 있는 지금, 나의 우리는 어디서 무엇을 하고 있을까?

오늘은 장이 서는 날이다. 장터는 한파로 인해 사람들 발길이 드문하다. 그러나 몰아치는 눈발에도 모일 사람은 모인다.

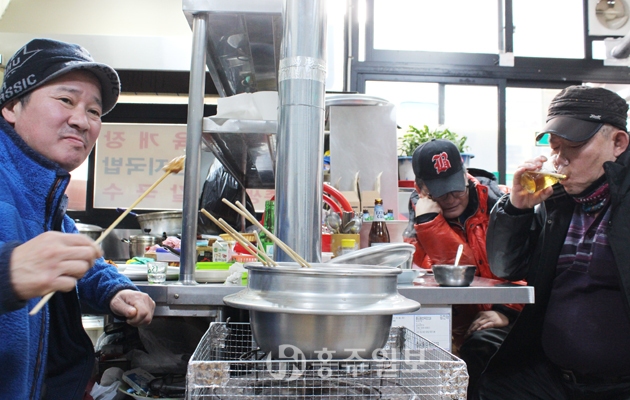

오전 11시가 조금 안 되어 박 씨가 대동집으로 발길을 향한다. 첫 손님이 이미 선지국에 소주를 마시고 있다. 박 씨는 오래된 나무 의자에 엉덩이를 들이밀고 난로 옆에 바짝 붙어 앉는다.

말하지 않아도 소주 한 병을 내주는 장옥순 여사다. 박씨는 난로 위에 얹은 양은냄비 뚜껑을 열고 오뎅 한 꼬치를 꺼낸다. 소주 한 잔을 막 입에 털어 넣는 순간 대동집 문을 열고 이 씨가 들어온다.

“왔슈?”

이 씨는 냉장고 문을 열어 익숙하게 맥주 한 병을 꺼낸다.

“어째 맥주여?”

“내 맘이유.”

장옥순 여사가 선지국물 한 대접을 이 씨 앞으로 들이민다.

잠시 후 먼저 왔던 손님들이 나갈 채비를 한다.

“이만 천 원이유.”

손님들이 먹다 간 상을 치우다 말고 장옥순 여사가 무릎을 탁 친다.

“내 정신 봐. 삼만 천 원인데 이만 천 원 받았네. 어째~”

박 씨가 큭큭거리며 “아, 그렇게 봉사하는겨, 대동집 막 퍼주네.”

“아, 웃지마. 남 성질 나 죽겄는니 왜 웃고 지랄이여.”

말없이 맥주잔을 기울이던 이 씨가 한마디 더 보탠다.

“그러게 목욕 갔다 와서 바지 사 입을 돈 만 원을 못 받았으니 워쩔겨?”

박 씨와 이 씨가 서로의 잔을 부딪히며 웃음이 가득 남긴 술을 나눈다. 조금 늦게 도착한 양 씨가 모자를 푹 눌러쓰고 대동집 문을 연다.

“뭐가 재미나 그렇게 좋아싸?”

“어, 왔슈? 소주? 맥주?”

자초지종을 들은 양 씨가 맥주잔을 단숨에 비워내며 한 마디 보탠다.

“장사는 그렇게 하는겨. 안 그래유?”

“아~그만혀, 열불 나 죽겠구만.”

장옥순 여사는 주걱으로 밥을 푸다 말고 밥뚜껑을 소리 나게 탁 덮는다. 그 사이 슬그머니 문을 열고 들어오는 김 씨가 장옥순 여사와 어색하게 눈을 맞춘다.

“아니 이게 누구여?”

“2년 만에 왔슈. 그 동안 병원 왔다 갔다 하느라 못 왔지.”

“얼굴은 좋아 보이네.”

김 씨가 어색한 듯 따뜻한 방바닥에 자리를 잡고 앉는다.

“선지국밥 한 그릇 줘유.”

“그려유, 내 언능 한 그릇 말아줄게.”

오랜만에 온 김 씨를 위해 장옥순 여사는 갖은 채소를 듬뿍 넣어준다. 김 씨는 뜨끈한 국물에 밥 한 술을 말아 천천히 한 그릇을 비워낸다. 가만히 바라보던 박 씨가 말을 건넨다.

“어디 사슈?”

“금마면이유.”

오랫동안 병치레를 했다는 말에 김 씨가 웬일인지 안쓰러워 보인다.

“다 자셨소? 다음에 또 오슈. 난 집에 가서 엄마랑 밥 먹으러 먼저 가유.”

난로 위 양은냄비에서는 오뎅 국물이 하얀 김을 뿜어내고 있었다.